- · 外国中小学教育版面费是[06/01]

- · 《外国中小学教育》投稿[06/01]

你好,中师生

作者:网站采编关键词:

摘要:前几天,看到《中师生》公众号上的一则消息,重庆市要建一座中师陈列馆。在中师学校消失殆尽已快20年的今天,有人想做这件事,提起那段历史,让曾是一名中师生的我,有一种莫

前几天,看到《中师生》公众号上的一则消息,重庆市要建一座中师陈列馆。在中师学校消失殆尽已快20年的今天,有人想做这件事,提起那段历史,让曾是一名中师生的我,有一种莫名的感动,内心深处体会到一丝慰藉。

一、

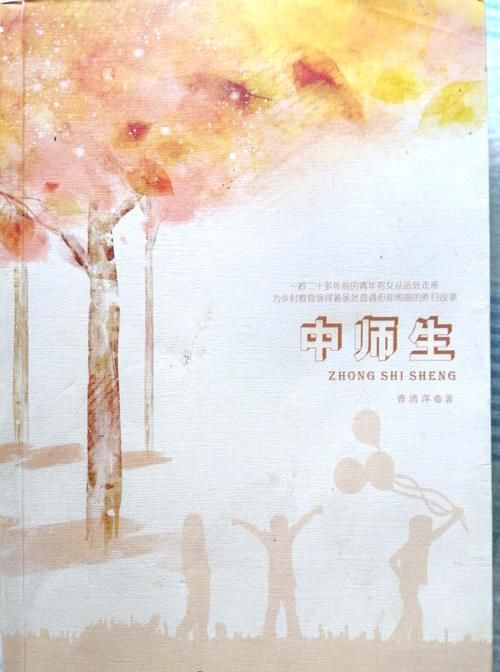

中师生,全称是中等师范学校学生。从学历层面说,相当于高中水平,就是小中专。

现在,全国每年大学生毕业生近千万,博士硕士上百万,数十万硕士奔走在送快递的路上,没有人会觉得一张中专文凭能有多么的金贵。

可是,在1980年代到2000年代,能考上中师,确是难得的家门荣耀,个人风光。

40年前,我们从飘摇的岁月走来,春天的故事序幕开启,一线中小学师资匮乏,为了快速充实教师队伍,国家出台政策,从初中毕业生中招生学生,到中等师范学校学习三到四年,毕业后分配学校教书。

待遇是:正式编制,国家公办教师(干部)身份,转农村户口为城镇户口,吃商品粮。

这种政策,对于在县级以下地方工作或者生活的人,对于农村的初中毕业生,吸引力巨大。每年中考季,都会有成千上万的优秀毕业生,走进中师学校。

20多年间,全国有400多万名中师生从学校毕业,像蒲公英的种子一样,洒遍祖国的大地,踏上中小学校的讲台。

400多万名中师生,撑起了中国中小学教育的大半个天空。

二、

春节里, 父亲和姑父,两位70多岁的老人坐在酒桌旁。

父亲做了一辈子乡村教师,姑父年轻时在东北工作。两家的孩子多在外面打工,守在老家的两位老人常常聚到一起。

姑父说,当年,若梦成绩那么好,应该让他上高中,考大学。不至于现在还在村头小学校教书。

此时,置身于事外的姑父,可能只是表达一种惋惜的想法。当年帮我做出选择的父亲,没有回答什么。

坐一旁的我,已近耳顺之年,对于多年前那一次选择,虽注定一生的方向,有此落差,却能坦然地面对。因为,当年能读中师,是一种幸福,现在乡村学校教书,也是一种生活。

30年前,我初中毕业当时,学校有一个推荐上县重点高中的指标,班主任找我谈话,愿意让我免试去读高中。

而我,在父母的建议下,自己选择了上中师。以中考全校第一名的成绩,考入河南东部一所师范学校。

毕业后,我回到自己的家乡学校,成为一名农村小学教师。那时,刚刚18岁。

近三十年来,我的乡村小学教师身份一直没有变化,只是辗转换了四五所学校。

中师毕业20年聚会时,我们建立了同学群,全班50多名同学有五位同学通过考研进入了大学,或者通过转行成为公务员,已做到处级领导,绝大多数同学依然在中小学校教书。

大家推杯换盏,共话当年岁月稠,沧桑写在脸上,欢笑在席间飘扬。

三、

中师学校已走进历史烟云之中。在社会高速发展,一些地方初中学校招聘博士学历当教师的今天,渐渐老去中师生偶尔会成为大家谈起的话题,不时还会在网络上闪烁一下点点星光。

谢新茂老师在文章《初中毕业上中师:教育之大幸与个人之不幸》中,无意中为中师生的纪念定下一种忧伤的基调,认为中师生加入到基础教育行列,确实是中国基础教育的大幸。而对他们个人的前途来说,选择乡村中小学教师这个行业,确实又是大不幸。

周碧华老师在他的文章《中师生,中国腾飞的“垫脚石”》,谈了对中师生最真实的认识和评价:录取初中毕业生中成绩最好的学生读中师,是一种国家战略,是为了一代一代的中国孩子接受到更好的教育。他们优秀,却走了一条平凡而清贫的道路。

文章《一代中师生的“芳华”》中说,当年,在每一个初中毕业生面前,都有两条路,上高中,或者上中师。选择上中师者的我们,曾经被多少人羡慕,如今或落魄不如人,不能怨恨别人,更不能归责于政策和时代。一代中师生,用自已一生最美的“芳华”,撑起了中国中小学教育的大半个天空!

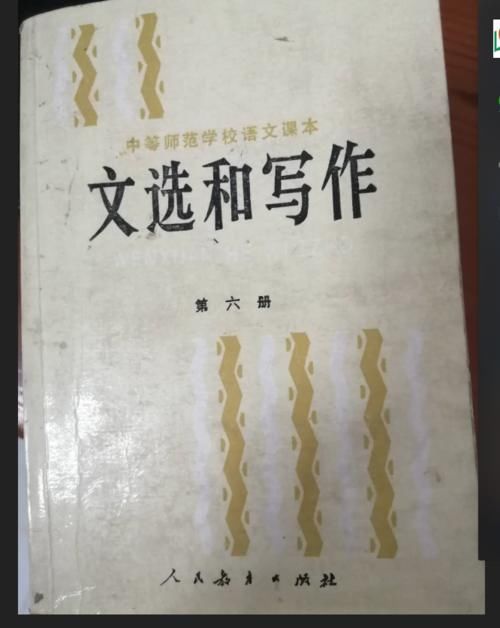

近年来,有关中师的纪念场馆或者书籍频出,如河北的二师纪念馆,七师纪念馆,湖南的一师纪念馆,江苏的中国师范纪念馆,长篇小说《中师生》,作品集《我们曾是中师生》、《一代中师》、《逝去的芳华》,纪录片《永远的芳华》等,说明时代不曾将这一群体遗忘。

文章来源:《外国中小学教育》 网址: http://www.wgzxxjyzz.cn/zonghexinwen/2021/1208/598.html

上一篇:西咸新区咸阳泾华学校:我校小学部教师获得多

下一篇:作业帮对“新教育”的探索

外国中小学教育投稿 | 外国中小学教育编辑部| 外国中小学教育版面费 | 外国中小学教育论文发表 | 外国中小学教育最新目录

Copyright © 2021 《外国中小学教育》杂志社 版权所有 Power by DedeCms

投稿电话: 投稿邮箱: